リハビリテーションセンター

理学療法(PT:physical therapy)

理学療法部門では、脳卒中や呼吸器疾患をはじめ、様々な疾患の患者さんを医師の指示のもとに実施しています。

スタッフ 理学療法士 22名 助手1名

脳卒中などの疾患の場合は、具体的に起きられない、立てない、歩けないといった様々な動作が困難な方に対して、

基本動作訓練、歩行訓練など患者さんの状態に合わせた訓練を実施し、動作獲得を目指します。

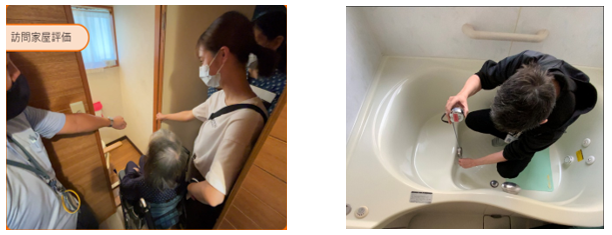

退院後の生活状況を考えて、必要に応じて、患者さんの自宅に伺い環境調整を検討することがあります(家屋評価・訪問)。

また社会復帰に向けて公共の交通機関で安心して自力で移動できるようになるための訓練を実施することがあります(公共交通訓練)。

また、装具や車椅子が必要な際は相談、作成、修理に応じます。

室内での訓練に加えて屋外歩行訓練も行ないます。

呼吸器疾患の方で、手術を受けられた患者さんは、手術当日から医師の指示のもとで看護師と連携のうえ、肺機能の回復を図ります。

併せて、ベッドサイドで起き上がり、立ち上がりの訓練を開始します。

慢性呼吸器疾患の方は息ぎれがあることにより行動範囲が狭くなりがちです。呼吸方法や、息ぎれが起こりにくい動作方法の指導を行ないます。

必要に応じて、在宅酸素療法を導入される方には、酸素を導入した状態での呼吸方法、動作方法の指導を行ないます。

リハビリテーション棟の50mある廊下で呼吸状態をみながら歩行訓練を行います。

また、当院で行なわれるHOT(在宅酸素)の会や呼吸リハの講演会にも当部門のスタッフが参加しています。

作業療法(OT:occupational therapy)

作業療法とは?

作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、

作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指しています。

病気などにより、日常生活や仕事、遊びなど、今までできていたことが行いにくくなります。

私たち作業療法士は、生活の不自由さを改善するために、生活状況をお聞きし、評価・検査を行います。

その上で、目標を一緒に考え、その人らしい生活が送れるように指導・援助を行います。

当院の作業療法部門 理念

その人らしい暮らしの実現に向けて、多職種と協力し、より良い作業療法を行っていきます。

・患者さんの希望や想いを大切にします。

・退院後の生活に役立つ情報や訓練を提供します。

・こころと体へ働きかける作業療法を実践します。

・意欲を高める工夫を重ね、楽しめる訓練を目指します。

・支える人を含めた様々な人と協力します。

・より健康な暮らしに向けて、一緒に生活を見直します。

・効果的な作業療法が提供できるよう、研究・研修に取り組みます。

対象疾患

脳血管障害(高次脳機能障害を含む)

呼吸器疾患

パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病

大腿骨頚部骨折

悪性腫瘍など

スタッフ

作業療法士 16名 助手3名

作業療法ではどんなことをするの?

Ⅰ.回復期病棟では…

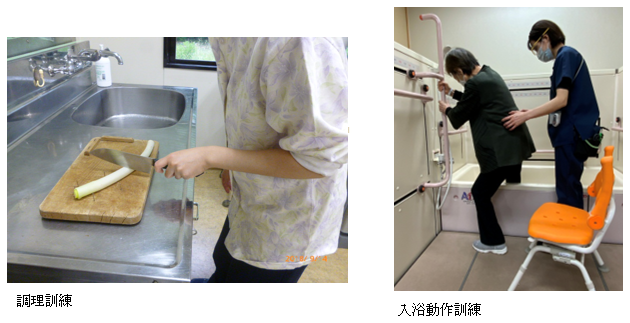

食事、歯みがき、洗顔、着替え、排泄、入浴などができるように、実際場面や訓練場面で練習します。

元々の生活と退院後の役割に応じて、家事動作の確認や練習を行います。例えば調理訓練では、

動作が安全にできるかどうかの評価も行いつつ、必要に応じて栄養士と連携し、健康的な食生活のアドバイスを行います。

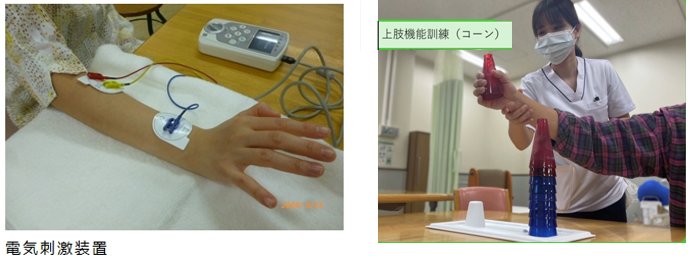

動きにくくなった手の動きの回復を促す練習です。物をつまんだり、関節を動かしたりします。電気刺激装置も使用します。

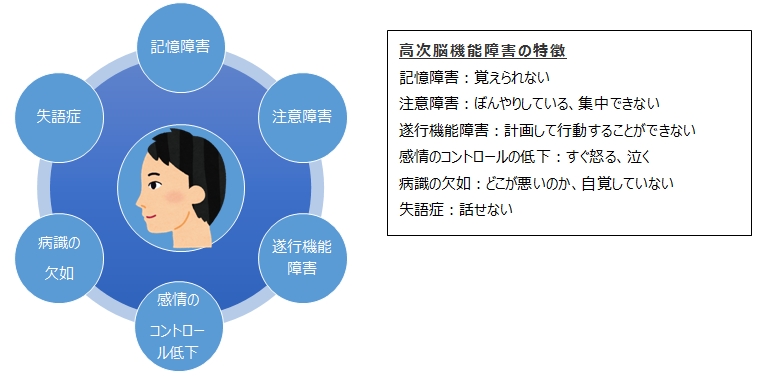

高次脳機能障害とは、事故や病気などが原因で脳が損傷され、

話す・考える・覚える・集中することなどが難しくなり、生活に支障をきたす状態をいいます。

注意力、思考能力、判断する能力などの向上を目指した訓練を行います。また、機能を代償する工夫として、

例えば記憶障害に対してメモリーノート、アラーム機能などを使用した環境設定を行います。

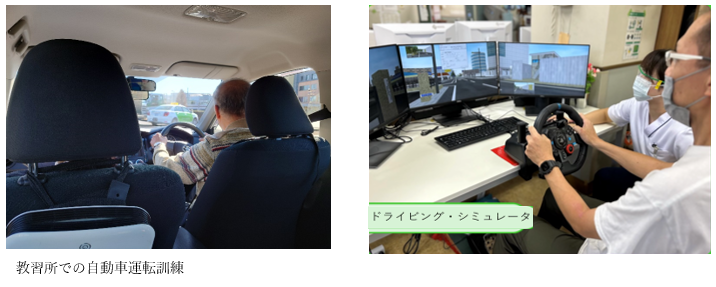

回復期入院患者の中で、自動車運転の希望がある方に対して医師の判断のもと、

必要な方に対しては、当院でドライブシュミレーターの評価・訓練を行います。

実車運転評価が必要な方は、病気やけがにより障害を持たれた方を教習している自動車教習所を

紹介して、評価や訓練をして頂くこともあります。

必要に応じて、退院後1か月前を目処に、自宅へセラピストと一緒に行き家屋調査を行います。

ご自宅の間取りや、自室について聴取して、対象者の能力を活かして生活を構築できるかを

検討します。必要に応じて実際に訪問して、玄関からの出入り、居住スペースを確認していき、

必要な福祉用具の選定、提案をしていきます。

・R5年度 家屋調査件数 17件(4月~12月)

一例として、スプーンや箸などを持つことが困難な方に対して、福祉用具の紹介を行っております。

また、タッチパネル式の機器を使用し頭の体操(高次脳機能訓練)を行います。

通常のナースコールが押しにくい方に対し、特殊スイッチの選定や適合を行ったり、

発話や筆談などの難しい方に適した意思伝達装置の選定も行ったりします。

Ⅱ.呼吸作業療法

在宅酸素療法を導入する患者に対して呼吸苦、酸素飽和度(SpO2)、脈拍などをモニターしながら、

身体に負担のかかりにくい動作のコツや休憩の取り方、環境設定についてアドバイスを行います。

酸素流量が多い方でも、希望に応じて自宅で生活できるよう、在宅支援スタッフとも連携しています。

また当院では勉強会の開催や、呼吸療法認定士などの資格取得に向けて、励んでおります。

当院では、呼吸リハビリについてのパンフレットを独自で作成し、

動画をみながら苦しくない日常生活動作の方法を学ぶことができます。

言語聴覚療法(ST: speech therapy)

言語聴覚療法とは?

言語聴覚療法では、コミュニケーションの障害と、摂食嚥下障害に対するリハビリテーションを実施します。

当院では、脳血管疾患、神経筋疾患、呼吸器疾患などを対象にリハビリテーションを実施しています。リハビリテーション科開設当初から言語聴覚士をおき、現在8名の言語聴覚士がきめの細かいサービスを行っております。

言語聴覚療法室

スタッフ

言語聴覚士 8名

言語聴覚療法で行うこと

言語機能訓練

失語症(聞く・話す・読む・書く・計算が難しくなる症状)に対し、患者さん一人ひとりに合わせた言語訓練を提供します。

言語機能訓練

発声発語機能訓練

呂律が回りにくい、声が出にくい症状に対し、呼吸・発声訓練や構音訓練を実施します。

発声発語機能訓練

摂食嚥下機能訓練

飲み込みにくさや食べにくさがある方に、適切な食形態や、安全な姿勢、食べ方を評価・指導し、飲み込みの力を鍛える練習を実施します。当院では、多職種が連携して嚥下造影検査(VF)や嚥下内視鏡検査(VE)も実施しています。

摂食嚥下機能訓練

高次脳機能訓練

注意力や記憶力の低下などに対し、高次脳機能訓練を実施します。入院中の訓練に加え、復職を見据えた外来リハビリや、高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点病院としての取り組みも実施しています。

コミュニケーションに関する支援

・本人指導

退院後に生活しやすいよう、自主訓練の方法や代替手段の活用方法を指導します。

・家族指導

病前と同じコミュニケーション方法を取るのが難しい患者さんに対し、適宜コミュニケーションノートを作成し、ご家族にコミュニケーションの方法を指導する支援を行います。退院後に食形態の配慮や食事介助が必要な場合にも、ご家族に情報提供をします。

聴力検査

聞こえにくい症状がある方には、聴力検査を行うことができます。

聴力検査